HEIMATFRONT.

Le projet souhaite montrer, présenter et interroger, un fonds photographique familial unique.

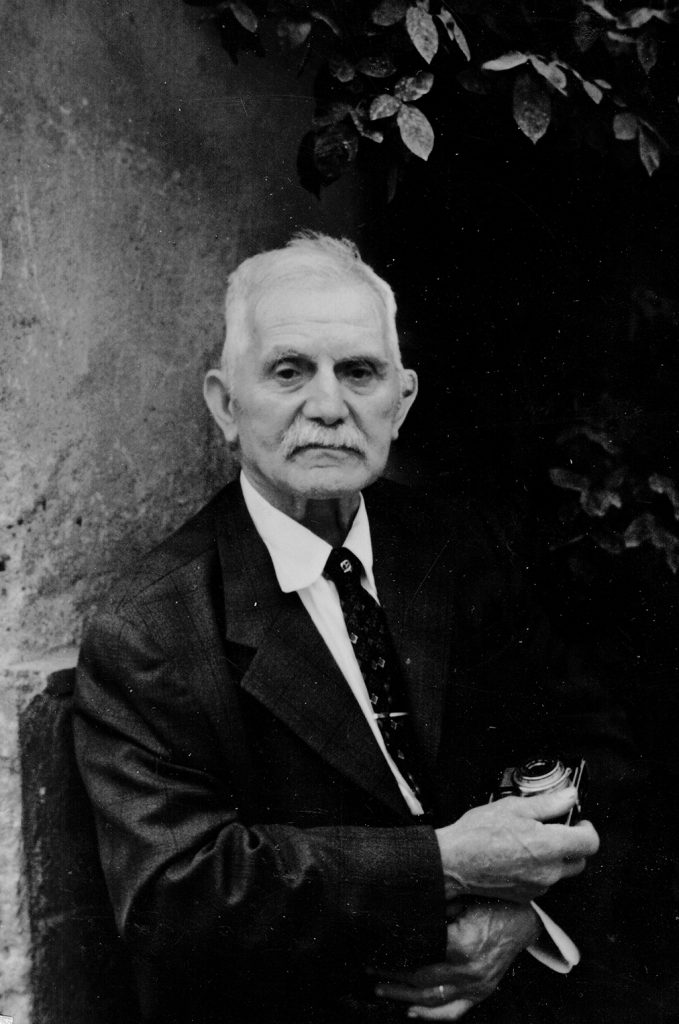

L’histoire d’un homme Paul Bernard Schmitt (1893-1977), agriculteur, paysan, pris dans les tourments et bouleversements de l’histoire mondiale, nationale, et locale.

Jeune homme, alsacien, né allemand avant la première guerre mondiale dans un petit village du bord du Rhin, il est incorporé dans l’armée allemande en 1914 après avoir fait son service militaire pour le KAISER. Paul Bernard Schmitt a commencé à s’intéresser à la photo à l’âge de 17 ans. Ses premières prises de vues ont été réalisées durant la guerre 14-18. L’armée allemande le propulse comme «Photographe au front» (Feld photographer). Il couvre et documente la vie de son régiment, la campagne militaire sur le front de l’ouest. Affecté au 2eme corps d’Armée Bavaroise jusqu’en 1918 date où il est blessé. Il combattait au sein de l’armée allemande dans le nord de la France près de Lille(F), de Messines (B) et de Comines(B). Pendant cette période compliquée, il photographie l’horreur de la guerre, les destructions, la vie au front, les ruines, mais aussi la camaraderie, et il questionne de ce fait l’appartenance à une nation.

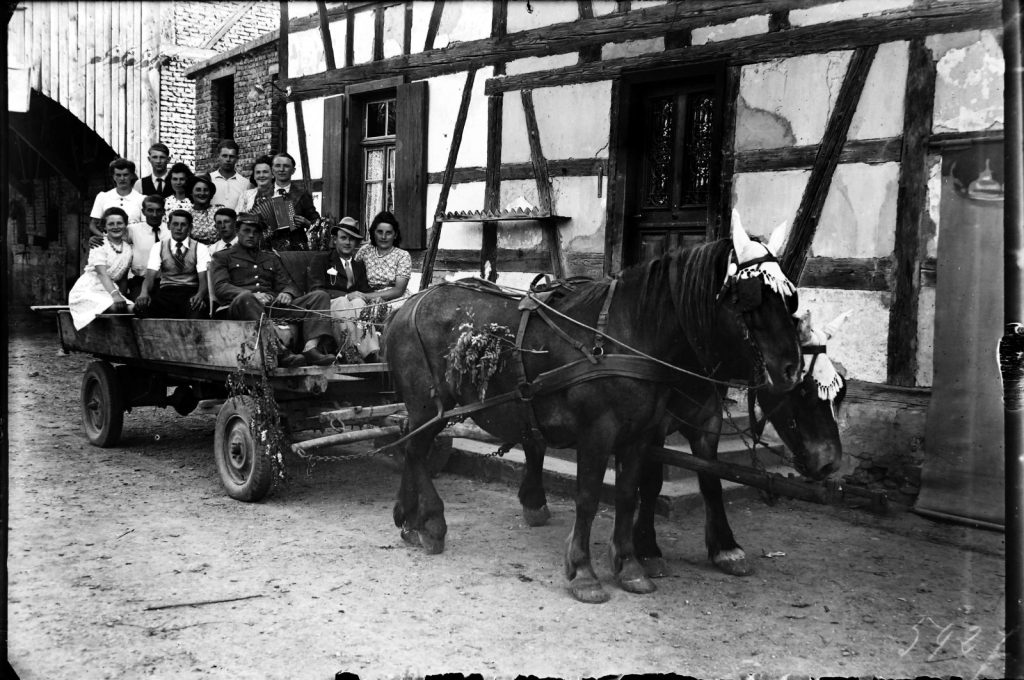

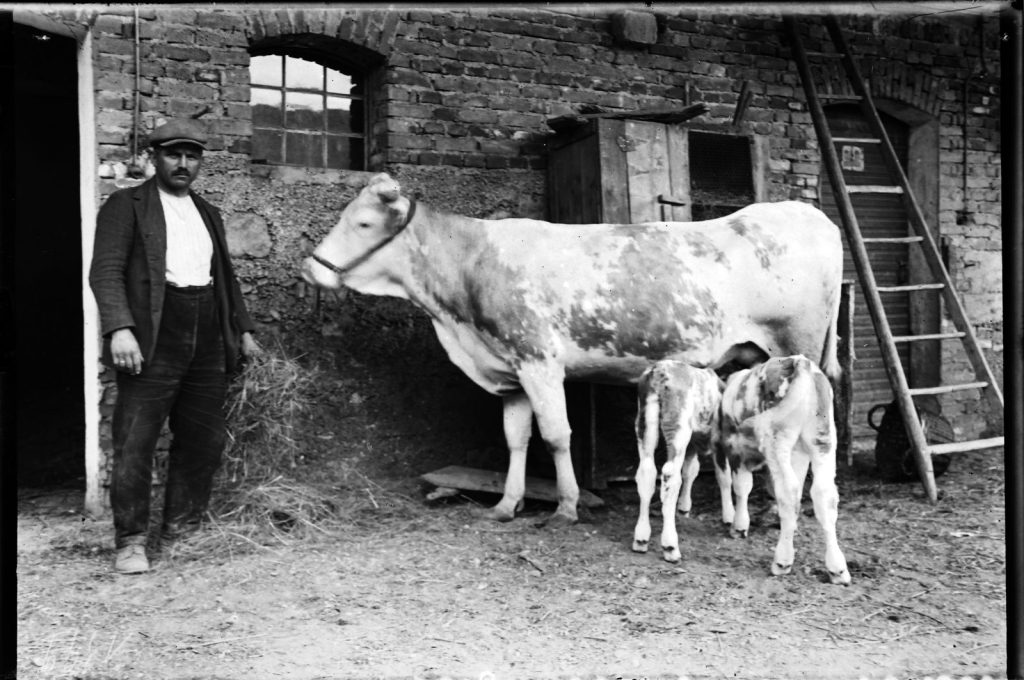

De retour en Alsace, libérée en 1918, il devient «Français», aussi étrange que cela puisse paraitre, de retour dans sa ferme, il décide de s’installer comme «photographe de village» non officiel, tout en gardant son métier d’agriculteur. Il photographie alors la vie du village, les travaux, les habitants, la famille, les faits et les évènements, les rites sociaux de l’entre-deux-guerres. Son travail de photographe, il le destine à documenter, le/la «Heimat» cette notion (germanique/alsacienne), du chez soi. Dérivée de Heim (le chez-soi, le foyer), la notion de Heimat exprime le sentiment d’appartenance à un milieu de socialisation qui peut être le lieu de naissance, la maison des parents, le terroir, la région, la communauté, l’espace habité, le foyer familiale, le territoire émotionnel de l’endroit où l’on vit, où l’on grandit où l’on se construit. Le terme est bien plus profond car il engage l’idée de patrie au sens politique. En allemand la notion de «Heimatfront» daterait de la guerre franco-prussienne de 1870. La notion d’arrière, opposée à celle de front combattant, concerne particulièrement les conflits majeurs notamment ceux de la Première et Deuxième Guerre mondiale, de longue durée et de guerre de position. Il offre ainsi, une galerie photographique émouvante et sociale pendant cette période dense dans la région, puisqu’il documente par la suite, la drôle de guerre, l’annexion Nazi, et la libération de 1944 dans son village libéré par la 2ème DB. Il est le témoin du temps.

Il gardera d’ailleurs la technique de la plaque de verre au gélatino-bromure d’argent comme procédé photographique jusqu’en 1960/70, même si le film souple, apparait tardivement dans le fonds des négatifs. Il gardera un vif intérêt jusqu’à sa mort dans les années 1970 pour la photographie. Le sujet porté par cette valorisation, au-delà de l’hommage fait à ce personnage, est avant tout de parler des liens qui nous attachent à notre espace personnel, et la valeur de notre quotidien. Il questionne les notions d’appartenance, et les valeurs de l’individu, des individus, dans les méandres de l’histoire passée ou en construction.