SORTIE DE ROUTE EXIGÉE.

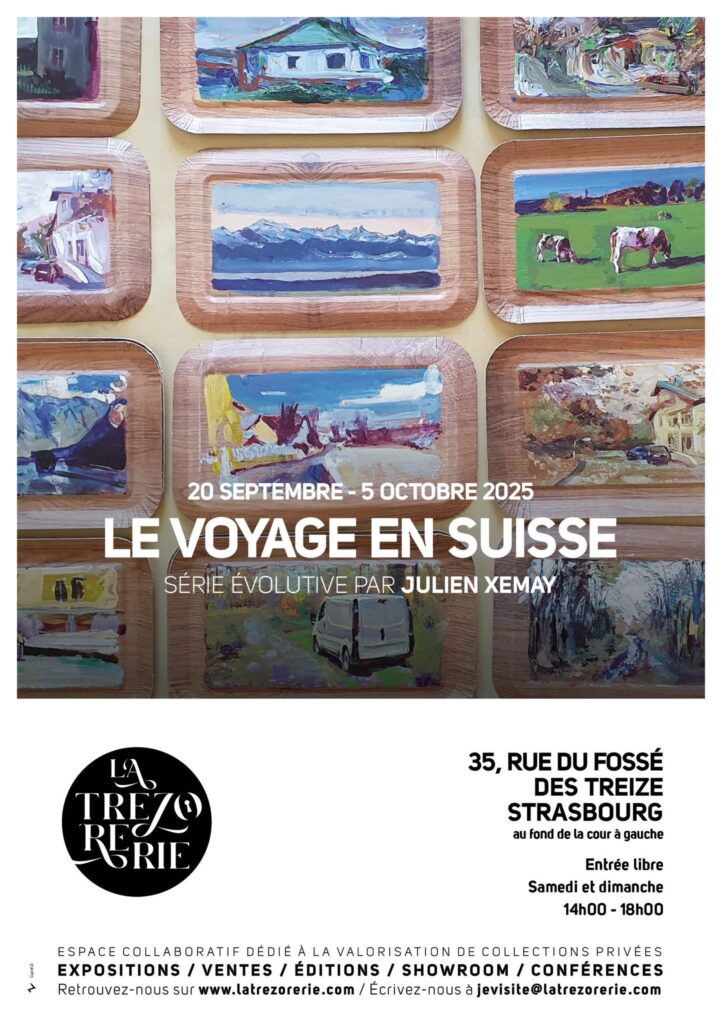

Ce qui frappe d’emblée dans les peintures de Julien Xemay, c’est le choix d’un support insolite et trivial. Des barquettes plastifiées, imitation bois, destinées à emballer un morceau de fromage de grande surface deviennent des surfaces dignes d’être exposées. Objets de consommation banals, ces supports heurtent et tendent, qu’on le veuille ou non, vers notre époque. En les récupérant et détournant le peintre leur donne d’entrée de jeu un nouveau statut : de jetable, l’objet de grande consommation devient regardable, noble, porteur de sens ou d’une histoire.

Julien Xemay affectionne les véhicules et les espaces publics anonymes : voitures, bus, camionnettes, avions, cabines de téléphérique, parkings, ronds-points, routes, autoroute… Il peint la banalité des lieux que nous traversons sans les regarder. Selon lui la vache elle-même est paysagère*, elle joue le même rôle qu’une voiture garée ou une maison de lotissement. Le peintre regarde la manière dont le paysage est façonné par les infrastructures et la fréquentation humaine : la nature lorsqu’elle apparaît est le plus souvent aménagée par l’homme. Pourtant la présence humaine n’est jamais signifiée directement par des personnages peints.

A notre époque on ne peut plus peindre une montagne mais on peut peindre un glacier en train de fondre*. Il y a une conscience écologique à choisir ces sujets-là.

La nature n’est jamais représentée pour elle-même, de manière romantique, réaliste ou naturaliste. Les peintures de montagnes escarpées, qui font explicitement référence au peintre suisse Ferdinand Hodler, n’échappent pas non plus à la référence culturelle.

La série construit un récit implicite de la société et du quotidien.

Selon le peintre, le moment narratif est un matériau*. La narration se fait sans doute à perte, il y a des manques, des trous : on navigue à vue, avec le peintre, de la station de ski au parking en passant par le pré des vaches !

Le voyage en Suisse, malgré son titre suggestif, ne se réduit pas à un parcours géographique. Le parcours commence sans doute en Alsace, où vit et travaille le peintre, et se termine à Florence du côté des Primitifs italiens. Le réel ici sert de point d’appui à la créativité de l’artiste. La série propose un parcours, de barquette en barquette, (une barquette > un véhicule comme un autre ?) qui construit un regard en mouvement. Il n’y a jamais eu autant de camionnettes blanches qu’à notre époque*.

La voiture est omniprésente. Elle joue souvent un rôle dynamique, de premier plan dans ce petit cinématographe miniature. Le peintre emprunte volontiers au cinéma des effets de séquence, de plongées et vues plongeantes, des hors-champs favorisant cadrages inattendus et dynamiques visuelles. La barquette-rectangle aux bords arrondis évoque tout autant le grand écran que le petit écran mobile du smartphone dont se sert Julien Xemay pour peindre.

Et si le faux panneau-barquette n’est pas fait de vrai bois – un support traditionnel, ancien et noble –, l’acrylique n’est pas non plus la noble tempera ou caséine, mais un produit synthétique issu de la chimie du pétrole. Le peintre souligne d’ailleurs qu’acryliques et fromages sont de la crème dans les deux cas*. En restaurant des peintures hollandaises, il dit avoir aimé l’aspect crémeux des nuages de marines* par exemple. L’acrylique est un parfait véhicule – terme fort à propos ici que l’on rencontre dans les grimoires de peinture – pour prolonger l’artefact. Elle évoque l’onctuosité, et se substitue à l’huile ou même à l’aquarelle. Sa plasticité et sa richesse permettent de produire effets, textures, nuances, lumières.

La palette de Julien Xemay est marquée par des couleurs saturées et contrastées, sonores.

Il utilise des teintes franches qui donnent intensité et lumière à chaque composition. La couleur traduit une manière de voir et d’organiser l’espace pictural. Elle fait sensiblement écho aux petites images de smartphone, rétroéclairées, dans leur cadre aux bords arrondis.

Côté peinture, Julien Xemay ne se limite en rien : sa démarche est aussi une expérimentation de la variété des langages picturaux. Il aime l’artefact, l’artifice, le faux. Le lien entre fond et forme est serré : les constructions humaines sont les vecteurs qui servent la peinture. Cette approche conduit parfois à une abstraction plus marquée : le paysage n’est plus descriptif mais bel et bien un champ d’expérimentation plastique et de perception.

Ce dialogue, mieux cette dialectique, entre matière et motif se manifeste dans le geste. Julien Xemay applique la matière par plots, touches épaisses, dépôts successifs. Il tire le matériau avec un chiffon, des pinceaux usés, ou ses doigts. Il râcle la surface, recouvre, efface et râcle à nouveau.

Chaque intervention met à l’épreuve le motif et la composition.

Le corps de la peinture se consolide de ces manipulations franches. La matière, dans sa densité, vient parfois engloutir le motif qui à son tour résiste et se renforce d’avoir été effacé.

Julien Xemay n’est pas le premier à peindre l’immédiat contemporain, il s’inscrit dans une filiation qu’il connait et revendique. Hopper n’a-t-il pas peint une station-service ? Caillebotte et Marquet des boulevards vus d’en haut ? Diebenkorn des routes aux chromatismes sublimes ?

Son geste s’inscrit à dessein, et non sans humour, dans une tradition ancienne : le voyage en Italie a longtemps constitué pour les peintres un passage initiatique, un lieu où aller se former aux connaissances et techniques en cours. Ce fut le cas de Dürer à la Renaissance, ou plus tard Corot au XIXème siècle. On pense aussi à Turner au tournant du XIXème siècle accomplissant son Grand Tour à pied ou en diligence, consignant ses perceptions et notations topographiques dans ses carnets.

Les Vedute** sont aussi une référence pour Julien Xemay.

Il existe une tradition plus ou moins connue de ces vues urbaines ou pittoresques. Les Vedute de Rome par Piranèse associent par exemple espace et architecture. Une vue seule ne suffit pas : il y a déplacement, succession de points de vue. On est là entre la carte postale (qui évoque aujourd’hui un monde qui n’est plus, et dont le peintre porte volontiers la nostalgie) et l’écran cinématographique.

La liste serait trop longue de peintres à convoquer dont parle Julien Xemay et qui le nourrissent : de Ruysdael à Corot, de Piranèse à Hopper, de Marquet à Hockney, de Piero della Franscesca à Munch… Ce qui importe n’est pas tant l’influence, assumée, filtrée, que la manière dont les tableaux se construisent à travers ce maillage de références.

Ce dialogue, Julien Xemay l’éprouve depuis trente ans en mettant son geste au service des autres : son métier de restaurateur de peinture l’a mené par goût personnel à creuser plus loin sa connaissance de la matérialité, ses savoir-faire : densité des matières, glacis… Il a développé une fine connaissance de l’iconographie de peintres religieux ou profanes, de toutes époques, de tous genres : paysages, portraits, scènes de genre, scènes bibliques, nus etc.

Cela pourrait d’ailleurs sembler paradoxal que quelqu’un qui restaure les peintures des autres trouve l’énergie, le désir et la nécessité de créer ses propres images peintes. C’est pourtant justement dans cette polarisation entre restauration et prospection que se situe Julien Xemay. Ceci sans aucun esprit de contradiction. C’est un tissage complexe et personnel, un cheminement nourri de questions.

Il suffit d’écouter le peintre parler pour mesurer sa conviction et la justesse de son engagement. Il évoque souvent ce qui le touche, le retient chez les autres : là où ça palpite chez Guston quand il détourne ses motifs de manière abstraite, la trivialité et les sujets décalés chez Malcolm Morley ou Gérard Gasiorowski…

La peinture est le centre de sa vie. Il navigue à vue de barque en barque.

Enfin, et ce n’est pas une dimension moindre dans l’œuvre de Julien Xemay, il y a l’humour. S’il prend la peinture à pleines mains, avec sérieux, il ne se prend pas lui-même tout à fait au sérieux. Certaines barquettes sonnent comme des blagues, des Witz*** comme on dirait en Suisse alémanique. Son exigence très haut placée s’accompagne de nombreux doutes. Comme il le dit lui-même : C’est tout petit mais on n’imagine pas le courage qu’il faut pour faire ces peintures.

Le courage pour lui aussi d’un retour plein pot à la peinture, après 25 ans de silence.

Ann Loubert

Septembre 2025

* Les propos en italique sont des citations de Julien Xemay lui-même.

** Vedute terme italien (pluriel de veduta) désigne des peintures, dessins ou gravures représentant des vues de villes, de paysages ou de monuments.

*** Witz terme allemand qui désigne une blague, une plaisanterie.

BIOGRAPHIE DES ARTISTES.

Julien Xemay est issu des Arts Décoratifs de Strasbourg, il exerce depuis trente ans le métier de restaurateur de peintures, ce qui l’a amené du côté de l’attention visuelle, d’une variété de savoir-faire picturaux, une connaissance nourrie de l’histoire de l’art.